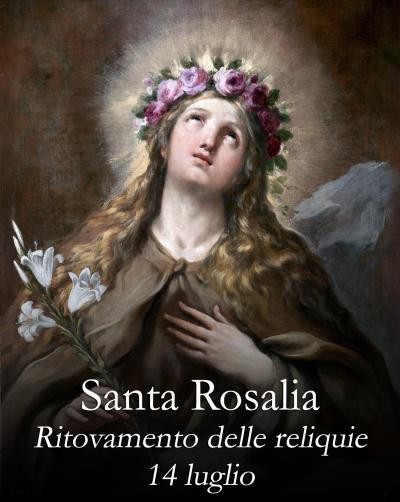

Santa Rosalia

Palermo, estate del 1624. La balena di un mercantile tunisino approda nel porto della città portando doni per il viceré spagnolo e, purtroppo, anche un’inaspettata carica di peste. La città — già duramente provata da guerre, carestie e incursioni — vede allora diffondersi il morbo tra i banchi del mercato e le viuzze dei mandamenti. Invocazioni rivolte a santi come Agata, Cristina, Ninfa e Oliva rimangono senza risposta, mentre la peste miete vittime tra ricchi e poveri, nobili e artigiani.

In questo clima di disperazione, emerge la vicenda di Girolama La Gattuta, una ricamatrice di Ciminna, inferma di febbre maligna a Palazzo dei Chierici. Una notte, in sogno, una figura candida le indica la via: Monte Pellegrino, verso una grotta sacra dove giace il corpo di una monaca. Girolama, guarita dopo aver bevuto da una sorgiva nella parete rocciosa, racconta la visione al marito e a dei fedeli contadini, e il 15 luglio 1624, sotto una pesante lastra di marmo, viene scoperto un teschio e ossa bianche, avvolte in un profumo di fiori: sono resti definiti della Santuzza, Rosalia.

Il ritrovamento genera subito stupore e speranza. Il Senato di Palermo proclama Rosalia patrona il 27 luglio 1624, e l’anno successivo, nel febbraio 1625, avviene un’altra apparizione. Stavolta è il vedovo Vincenzo Bonelli, sul punto di suicidarsi sul monte, che riceve la visita della Santa. Ella gli ordina di recarsi dal cardinale Doria e imporre la processione delle reliquie promettendo la fine del contagio, anticipando anche la sua stessa morte per peste come prova.

Il 9 giugno 1625 la processione si snoda in un corteo solenne. Al passaggio delle ossa, per la prima volta si ode un canto di gioia e di liberazione: il morbo sembra arrestarsi, i malati guariscono, e Palermo si volge verso la speranza. Il 4 settembre seguente, Papa Urbano VIII inserisce Rosalia nel Martirologio romano, e da allora il suo culto diventa parte integrante dell’identità cittadina.

Un rito fondativo e identitario

Così nasce il Festino: un rito collettivo ed esultante, un ex-voto che intreccia fede e memoria. Non è solo devozione religiosa, ma pietra miliare dell’anima di Palermo. La prima ricorrenza annuale, fissata al 15 luglio, avvolge la città di simbologie – dal vascello del carro processionale, metafora di salvezza, alla processione stessa, intreccio di fede, arte e spettacolo. Nel corso dei secoli il Festino si arricchisce di rappresentazioni teatrali, luminarie, coreografie e fuochi d’artificio, divenendo una delle celebrazioni religiose popolari più spettacolari d’Europa.

Il cuore del Festino non risiede solo nella processione, ma nella creazione di un tessuto sociale: la riscoperta di Rosalia diventa motivo di rinascita collettiva. Da un segno divino, si sviluppa la percezione di Palermo come una comunità salvata e redenta, che si riconosce nella figura di una santa concittadina. Questo legame intimo tra la città e la Santuzza sopravvive ancora oggi nel grido “Viva Palermo e Santa Rosalia!”.

Lascia un pensiero a Santa Rosalia

Ti può interessare anche:

Vergine, eremita di PalermoNacque da Sinibaldo, signore di Quisquina e discendente del re Carlo Magno. I genitori si preoccuparono di educare la fanciulla nei principi cristiani...

FondatoreDalla nobile famiglia degli Emiliani, nasceva in Venezia nel 1486 S. Girolamo. L'infanzia e la giovinezza sua ci sono quasi totalmente ignote e solo nel 1511, quand'ormai ha trent'anni, lo troviamo capitano...

Vergine e martireS. Apollonia subì il martirio per la fede durante la persecuzione di Decio. Così scriveva l'allora Vescovo di Antiochia: « I cristiani vengono arrestati, imprigionati, privati d'ogni alimento, tolti dalle...

MartireRenée-Marie Feillatreau nacque ad Angers, in Francia, 1'8 febbraio 1751 e fu condannata in quella stessa città dai rivoluzionari dietro falsa accusa di fare parte dei "banditi" cattolici, di aver incoraggiato...

FondatoreDalla nobile famiglia degli Emiliani, nasceva in Venezia nel 1486 S. Girolamo. L'infanzia e la giovinezza sua ci sono quasi totalmente ignote e solo nel 1511, quand'ormai ha trent'anni, lo troviamo capitano...

Clarissa dell'IndiaAnna Muttathupadathu nacque a Kudamaloor nel Kerala, in India, nell'agosto del 1910 e fu battezzata secondo il rito siromalabarico. I genitori morirono quando era giovane, perciò fu educata da una zia...

I. Per quell’acutissimo dolore che voi soffriste, o gloriosa s. Apollonia, quando per ordine del tiranno vi furono strappati i denti che tanto aggiungevano di decoro al vostro angelico volto, otteneteci...

Nostra Signora di Lourdes che preghi incessantemente per i peccatori, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes che hai guidato Bernardette fino alla santità, donami quell' entusiasmo cristiano che non...

L’episcopato, al dire di S. Agostino, non è un nome d’onore, ma di travaglio; ed era perciò per il nostro inclito Pastore S. Valentino, una palestra bene acconcia a segnalare la sua Fede operante per la...

I. O beati Servi di Maria, voi che anche tra le lusinghe del mondo guasto e corrotto onoraste sì bene Maria ss. che ella stessa degnossi di chiamarvi con meravigliosi portenti ad istituire un Ordine Religioso...

«Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: "Abbi pietà di me!". Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto". Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto...

O Consolatrice degli afflitti, Immacolata Maria che, mossa di materna carità, ti manifestasti nella grotta di Lourdes e ricolmasti di celesti grazie l’umile fanciulla Bernadette e, oggi ancora...

Condividi

Condividi